Works

【新潟市】都市戦略と共に挑む、中心市街地の再生と公民連携の仲間づくり

新潟市で、中心市街地の再生に向けた新たな挑戦が動き出しています。

リノベーションまちづくりにこれから取り組みたい、実践事例をより深く知りたいという方のために、リノベリングでは変化が起きる都市の事例を知るためのセミナーを定期的に開催しています。今年度、スポットを当てたのは、昨年度からリノベーションまちづくりの取り組みをスタートさせた新潟県新潟市と青森県五戸町です。

第1回は「都市戦略と共に挑む、中心市街地の再生と公民連携の仲間づくり」というテーマで、新潟県新潟市の取り組みについて担当者の稲葉一樹さん(都市政策部 係長)にお話しいただきました。

本記事では、当日の内容をもとに新潟市のチャレンジとその中で起こってきたまちの変化についてご紹介します。

中心市街地再生への挑戦

新潟市では、市の重要施策の一つとして、新潟駅、万代、古町をつなぐ都心軸(約2km)のエリア価値向上や地域経済循環の向上を目指す「にいがた2km」プロジェクトを推進しています。そのエリア内に、かつて中心市街地としてにぎわいを見せていた「古町」があります。古町では近年、百貨店跡地の再開発の計画がある一方で、周辺部に空き家や遊休地が目立つようになっています。にいがた2kmのエリアのうち、新潟駅周辺は駅のリニューアルが進むなど様々な動きが起きている一方で、古町エリアでも新たな打ち手が望まれていました。こうした状況を踏まえ昨年度、古町エリアを対象に、新潟市として初のリノベーションスクールを開催しました。この取り組みを主導した担当者の稲葉さんは、ここに至るまで様々なプロセスを歩んでいました。

まちでの関係性を育む「仕込み」期間

稲葉さんがリノベーションまちづくりに出会ったのは2017年。新潟県主催の公務員向けプログラム「公務員リノベーションスクール」への参加がきっかけでした。そこで、リノベーションまちづくりに大きな可能性を感じたものの、当時は関連部署に所属しておらず、すぐに行動に移すことはできませんでした。しかし、その後、地方創生の担当として移住者の交流会の企画や、スタートアップ企業のイベントに参加するなど民間プレイヤーと関わりを深める中で、自分でも何かを始めたいという思いが強まり、民間のまちづくり団体「8BAN リノベーション」を設立しました。さらに、家族とともに古町エリアに住まいを移し、自らまちなかでの暮らしを実践しはじめます。直接的には、願っていたリノベーションスクールの開催には至らなかったものの、一生活者として地域と向き合いながら、古町のエリアの一員として関係性を築きながら、まちをアップデートしていくための「仕込み」に力を注いでいきました。

庁内理解に向けた働きかけ

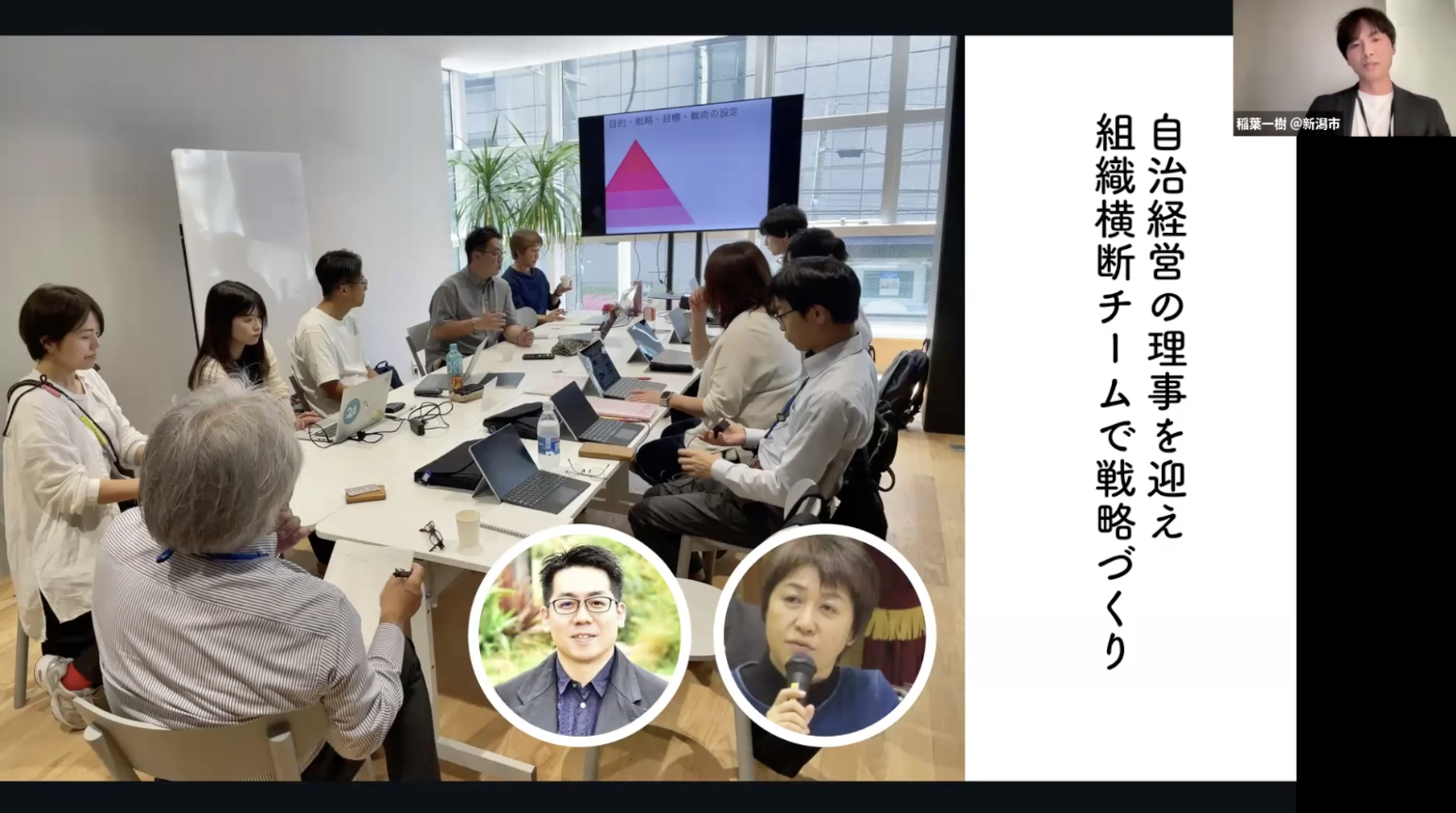

2023年にかねてから希望していた都市政策部のまちづくり担当に異動した稲葉さんは、念願だったリノベーションスクールの実現に向けて本格的に動き始めます。まず取り組んだのは、リノベーションまちづくりの考え方を庁内に浸透させることでした。市や上司が抱えている課題を把握した上で、上司を関連する講演会に積極的に誘い、姫路市や福井市などの先進事例を学ぶための視察も企画・実施しました。さらに、若手職員を中心とした庁内の横断チームで、リノベリングが主催する「官民連携まちづくり塾」のネオ3セク編(@大東市)、自治の再生編(@岡崎市)の両方にも参加。官民連携の事例を学ぶとともに、まちの課題解決につなげるプロジェクトと戦略を考える実践的なワークにも取り組みました。また参加後には、幹部職員を含む職員向けに報告会を開催し、学びを共有しました。こうした多様なアプローチで、リノベーションまちづくりの必要性を庁内に、丁寧かつ継続的に伝え続けました。

まちの兆しを捉えた戦略への第一歩

リノベーションまちづくりの予算確保の目処が立った段階で、稲葉さんはリノベリングと連携し、古町エリアの民間プレイヤーのリスト作成にも着手しました。これまでに築いてきたネットワークがあったことから、リストアップの作業は順調に進んだといいますが、さらに加えて、既にまちの中で民間の動きや変化の兆しが生まれていることが見えてきました。通常他の地域であれば、リノベーションスクールを開催するにあたって、地域資源の掘り起こしからスタートするのが一般的ですが、新潟ではこれらが既に進んでいたことから、初年度は動きの方向性を明確にする「戦略づくり」から始めることにしました。

戦略に基づいたリノベーションスクールの開催

そこで、NPO法人自治経営の洞口文人さんと三宅香織さんを講師として迎え、庁内の組織横断チームとともに、都市経営の視点から戦略を考えるワークを実施し、「新潟市古町エリア リノベーションまちづくり戦略」を作りました。このプロセスを通じて浮かび上がったのが、「ここにしかない暮らしの魅力の創出」「まちと農の近接化」「都市型サービス産業の集積」「女性が求めるコンテンツの充実」といったキーワードでした。これらの視点を軸に、リノベーションスクールの講師選定や対象となる空き家のリサーチ、受講生募集などの準備を進めていきました。あらかじめ戦略を立て、「なぜこの地域で取り組むのか」という目的や方向性を明確にしてからスクールを迎えたことで、どんな人を仲間に迎え、どんな対象物件でこの戦略を実現させていくかなど、より効果的な企画が可能になりました。

定員を遥かに上回るエントリーを得て望んだスクールは、個々に動いてきた民間プレーヤーたちが一緒に動き出す機会となり、この夏には戦略で描いた構想を具現化するような、新潟の食とまちとをつなぎ古町エリアの新たなライフスタイルをつくりだす事業が始まる予定となっているなど、はやくも具体的な動きが現れはじめています。

2年目の新潟市は次なる展開へ

戦略を作ったことで「市役所内部でも他部署との連携がスムーズになり、政策立案につなげやすくなった」という稲葉さん。他部署と連携しながら、民間プレーヤーと共につくる都市型農業の取り組みも進行中です。こうしたチャレンジを戦略と結びつけながら、描く未来の実現へと着実に歩みを進めています。11月には「第2回リノベーションスクール@新潟市」の開催を予定しています。今後の新潟市の展開にご注目ください!